希望と言っても政治の話ではありません。

いすみ鉄道のヘッドマークの話です。

いすみ鉄道は国鉄形の車両を走らせています。

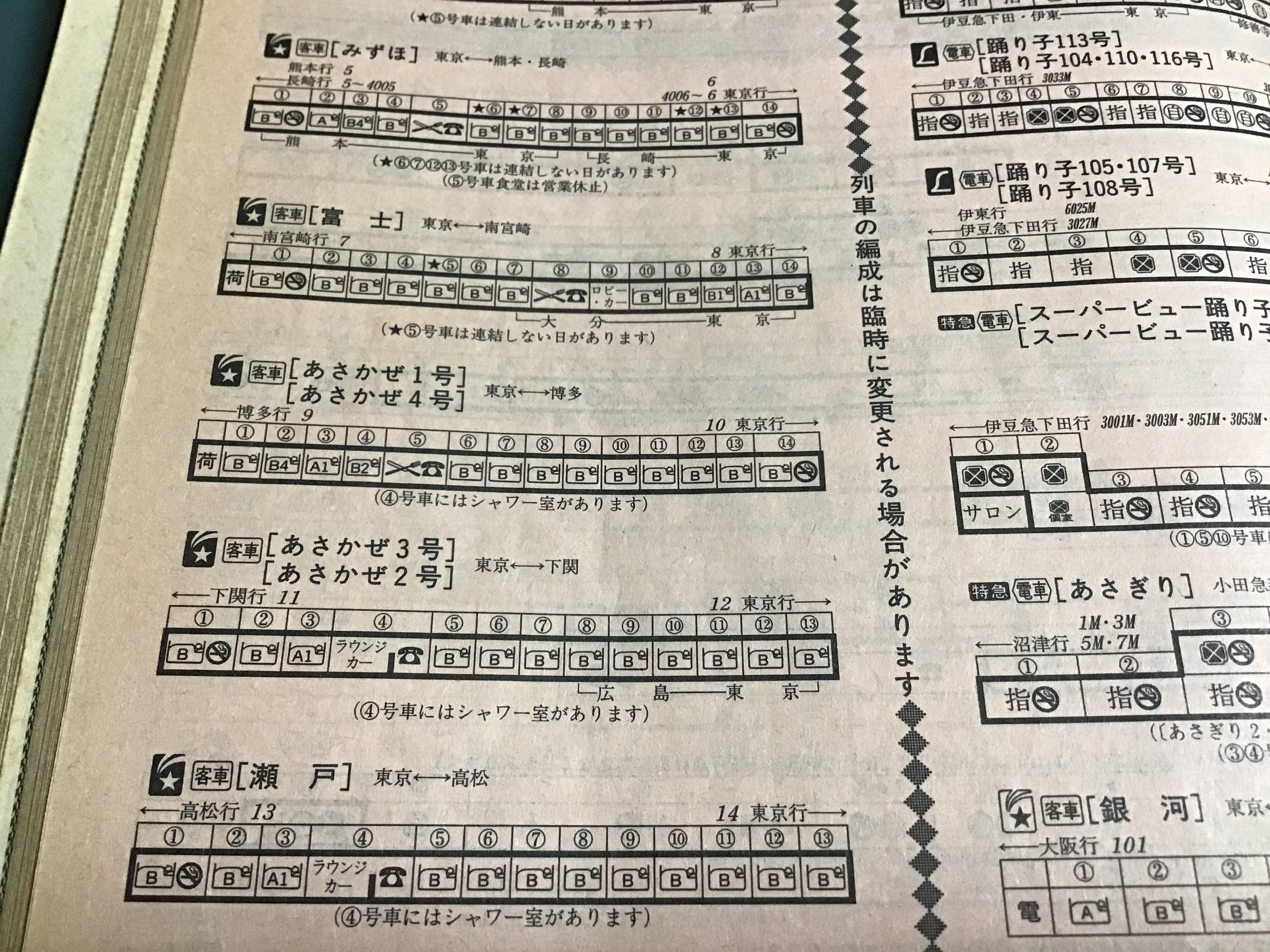

国鉄というのは全国区ですから、昔は同じような形式の車両が全国で走っていました。

キハ52は20系気動車として、キハ28は58系気動車として、どちらも北海道から九州まで全国で活躍した形式です。

だから、国鉄の沿線で育った方であれば、北海道出身でも東北出身でも中国四国出身でも九州出身でも、全国どちらの御出身であっても、初めていすみ鉄道に来たにもかかわらず、「わあ、懐かしいなあ。こういう車両に乗っていたんだ。」となるわけで、これが国鉄形車両の実にありがたい効果なのでありますが、これは地域的に広いというの話。

別の観点から見ると、国鉄形車両というのは、今の車両とは比べ物にならないほどしっかりと作られていて、頑丈ですから、実に長持ちをする。いすみ鉄道のキハ52は昭和40年生まれ、キハ28は昭和39年生まれですから、どちらも50年以上が経過していますが、それでもまだ走っている。ということは、年代的に幅広いということになりますから、おじいさんおばあさんから若者まで、同じように「懐かしい」と感じていただけるということになります。つまり、日本全国、老若男女に「良いですねえ、懐かしいですねえ。」と思っていただける実に優れもの、というのが国鉄形車両なのであります。

だから、「ニセコ」とか「エルム」などという北海道の列車の看板を取り付ければ、北海道の列車になるし、「土佐」とか「砂丘」などという看板を取り付ければ四国や中国地方の列車になる。JRになってから30年が経過していると、すでにそんな列車は走っていませんから、いすみ鉄道の専売特許のような「懐かしい列車」が出来上がるのです。

また、昨日の「内房」「外房」が「ないぼう」「がいぼう」から「うちぼう」「そとぼう」へと変わって行った変遷のように、いくつかの時代を再現するという歴史的文化的な意味を持たせることもできるのです。

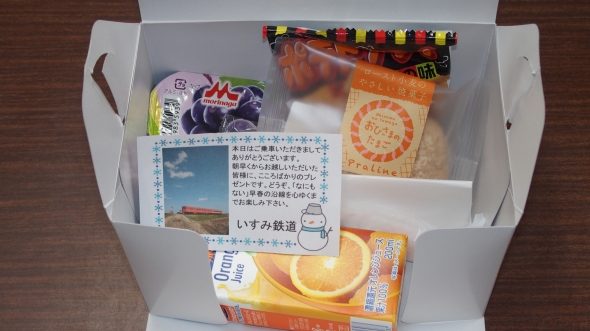

でもって、このヘッドマークですが、2011年にキハ52がいすみ鉄道に登場したときに、私の仲良しの鉄道写真家の人が、下北交通で使用していた台枠をプレゼントしてくれまして、それに昔の図面から引いた羽根付台座を製作して、スライドで取り換えられるようなヘッドマークを5~6枚製作したことからスタートしています。これは私が列車名を選んで作ったもので、「京葉」「水郷」「犬吠」「フラミンゴ」などなど、かつての千葉県の快速、準急、急行列車を再現したのでありますが、これが最近では私の意志を受け継いだ運転士やアテンダントなどのいすみ鉄道のスタッフが、自分たちでいろいろ製作して取り付けるようになりました。

この正月に走った「ひので」「きぼう」もそれで、今、いすみ鉄道のスタッフたちは、自分たちで乗務する列車を自分たちで脚色して走らせているのです。

では、どうして彼らはそんなことを一生懸命考えてやっているのかというお話になるわけですが、その理由は簡単なんです。そう、「好きだから」。彼らは鉄道が好きで、鉄道の仕事をしたくて、鉄道の仕事に就いているからで、つまり、一生懸命なんです。

もちろん、私もその一人ですが、ではどうして彼らや私が鉄道をそこまで好きなのか。40、50になって、いい年こいた連中が、なぜ夢中になって鉄道の仕事をしているか、という疑問がわいてきますよね。

この理由も、実は簡単なんです。

なぜなら、子どもの頃に、モチベーションを与えてくれた大人たちがいたからなんです。

鉄道の運転士さんになりたいなあ、と思わせてくれたカッコイイ運転士さんがいたんです。

「ご乗車ありがとうございます。この列車は、急行の・・・」とアナウンスしていた車掌さんがいて、「かっこいいなあ。大きくなったら僕もなりたいなあ。」と思わせてくれたんです。

そういうカッコよかった鉄道員のお兄さん、おじさんは、今となってはどこの、誰かもわかりませんが、子供の頃、そういう乗務員や職員の方々の姿にあこがれたから、今、鉄道に勤めているわけで、ということは、制服を着た凛々しい姿できびきびと仕事をしている職員の人たちがいて、私たちは子供ながらに、そういう姿を見て、あこがれを持ったということは、まぎれもない事実なんです。

職業を選択するときの意思決定はいろいろあると思います。安定しているからとか、給料が良いからとか、そういう基準で職業に就く人もたくさんいるでしょうし、それはそれで悪いことではありません。そんな中で、いすみ鉄道で働いてくれているスタッフは、決して良い条件とは言えない中で、きびきびと仕事をして、子供たち、若者たちに、働く姿を見せて、「僕も大きくなったら鉄道で働きたいなあ。」と思ってもらえる仕事をしているのです。

それが、このお正月に彼らが走らせた「ひので」であり「きぼう」なのです。(撮影:古谷彰浩さん)

「ひので」「きぼう」はご存知昭和の時代の修学旅行列車の愛称でしたが、国鉄は若人たちの修学旅行の列車にこういう愛称をつけていたんですね。

そして、そういう時代を過ごしてきたいすみ鉄道のスタッフたちが、大人になってあこがれの職業に就いた今、次の時代を作る若者たちにこういう列車を届けている。

なぜなら、自分たちが子供の頃、大人たちにモチベーションを与えてもらった分を、大人になった今、次の時代を担う子供たちにモチベーションを与えるお仕事をするということは、ある種の恩返しであり、あこがれの職業に就かせてもらっている人間としての責任でもあると私は考えています。

いすみ鉄道は国鉄の赤字ローカル線を引き継いだ第3セクター鉄道です。

万年赤字で、「こんなもの要らない。」「廃止にしてしまえ。」と言われてきました。

私は、公募社長として、この鉄道を何とか「使える存在」にすることで、子供の頃、一生懸命働いていた、私にモチベーションを与えてくれた当時の大人たちに恩返しできると考えていますし、そうすることで、次の時代につなげることができると考えてきました。そして、今、いすみ鉄道のスタッフたちが、自分たちで考えて、こういうサービスを行って、いらしていただいたお客様にお楽しみいただくことができるようになりました。

これこそが、ローカル線の「ひので」であり、ローカル線が作り出す明日への「きぼう」なのであります。

「きぼう」とは、明るい明日を信じて、それを実現するために一生懸命努力すること。

「ひので」とは、それに向かってスタートすること。

これが、いすみ鉄道のこのお正月の急行列車なのであります。

皆様、明日から仕事始めの方も多いと思います。

明るい明日に向かって、一緒にがんばりましょう。

最近のコメント