今から9年前の2009年6月、私はいすみ鉄道の社長に就任しました。

120数名の中から選ばれた公募社長です。

就任してすぐ、地域をいろいろと廻って、重鎮の方々や地域で活動されていらっしゃる方々にご挨拶をさせていただきました。

その席上で、「社長さん、佐倉から通ってるんですか? 大変ですね。何回乗り換えてくるんですか?」と聞かれました。

皆さん、私が鉄道で佐倉から通っていると思っていたんです。

そこで私が車で通っている旨をお話しすると、皆さんの顔色が変わりました。

「いすみ鉄道を立て直しに来た社長が車で通っているとはけしからん。」と言います。

私が、「どうしてですか?」と尋ねると、

ローカル線問題を口に出して、「乗らなきゃダメじゃないか。」と言うのです。

私は、なるほど、と思いました。

なぜなら、皆さんローカル線を守る手段として「乗って残そう運動」を当たり前のようにやっていたんです。

おそらく、いろいろ余計なことを考える余裕がなかったんですね。

「ローカル線の存続運動はこうあるべきだ。」

ということが、いすみ鉄道沿線だけではなくて、全国的にそういう考え方だったのです。

就任当初に撮影した地元の皆様方です。

右から2人目が私で、隣がカケス団長です。

「乗って残そう運動」だけじゃなくて、こうして皆さんで集まって、駅の美化活動を長年やってくれていました。

ここは国吉駅ですが、この駅だけじゃなくて、いろいろな駅にこういうチームがあって、皆さん自主的に行動されていました。

この方々が皆さん、「社長が車で通ってるなんてけしからん。」と言うわけです。

でも、「乗って残そう運動」は昭和の末期、国鉄改革のころから日本全国でやってきていましたが、結果から申し上げて、「乗って残そう運動」で残ったローカル線はないんです。

全部廃止になってしまったんです。

国鉄末期の地域のスローガンです。

「地域の足を守ろう」「乗って残そう」

これで残ったローカル線はありません。

だから鉄道を存続させる方法としては間違っているんです。

そこで、地元の人たちに私は逆に尋ねました。

「皆さんは鉄道を利用しますか。乗って残そうではなくて、日常生活で鉄道を利用しますか?」

すると皆さんは口をそろえて、「乗らないねえ。」「車だしね。」とおっしゃいます。

これが地方における現実なんですね。

そこで、私は続けました。

「でも、皆さんは、乗らないのに残したいんですか? どうしてですか?」

地域の皆さん方は、

「そりゃあ、昔から走っているから。」

「駅があるのがこの町の景色だから。」

「学生のころ乗っていた思い出があるから。」

「やっぱり、鉄道が走っているのが当たり前だから。」

と、このように言うのです。

私は、これはなんだろうと考えました。

「乗らないけれど、残したい。」

「昔からあるから。」

「駅は町の風景だから。」

「なくなるとさみしいから。」

かつて、国鉄時代の末期には、都会の電車は皆黒字で、その都会の黒字を田舎のローカル線に持って行って赤字の補てんをしている。だけど、田舎の連中は乗りもしないのに残せ残せと言う。あれは田舎の人間のエゴだと言われていました。

当時の都内の電車の混雑はすさまじくて、ホームには「尻押し部隊」と呼ばれる係員がたくさんいて、ドアが閉まらないからお客さんを車内に押し込むんです。もちろん冷房車は少なく夏などは車内は蒸し風呂。山手線や京浜東北線などの国鉄の電車のことを国電と呼んでいましたが、「通勤国電」ならぬ「痛勤酷電」などと揶揄されていた時代です。

そういう都会の人間が大変な苦労をして電車に乗っていて、その都会の電車は黒字で、田舎のローカル線の赤字を補てんしていると都会人は皆思っていました。だから、「あいつらは、乗りもしないのに、残せ残せというのは、実にけしからん。」という理論がまかり通っていたのです。

つまり、「田舎の人間のエゴ」ということです。

だから、田舎の人たちは「乗って残そう運動」をするしかなくて、それもそのうち力尽きて、ローカル線は次々と廃止になって行ったのです。

私は、こういう状況をつぶさに見てきた世代です。

その私が、ローカル線を預かる身になったわけですから、私はもう一度原点に返って、「どうして乗りもしないのに残したいのか。」ということを考えてみたんです。

そして気が付きました。

田舎の人たちが、すでに乗らなくなったにもかかわらず、なぜ鉄道を残したいと思うのか。

それは、実は「郷土愛」なんです。

田舎の人にとって鉄道が走っている姿は、昔から続く故郷の風景の一部なんですね。

畑や田んぼで農作業をしているときに、汽笛が鳴って列車が通り過ぎる。

すると、「母ちゃん、そろそろ昼にするべか。」

これだって、地域に立派に鉄道が根付いているんです。

そういう故郷の景色や、そこでの自分たちの当り前の生活を守りたい。

これはまさしく「郷土愛」なんですね。

そして、その田舎の人たちの郷土愛を、都会の人たちは、「乗りもしないのに残せというのは田舎の人間のエゴ」として長年かたづけてきたんです。だから、日本の田舎は自信を失って、だんだんと衰退していった。

「鉄道がなくなると、自分たちの町が地図から消える。そうすると、地域が廃れる。」

よく言われることですが、つまりは郷土愛を否定されて自信がなくなって行けば、だんだん元気がなくなっていくということなのです。

私は、こういう話を聞いて、「高校生とおじいちゃんおばあちゃん以外の地元の人たちは、乗らないけれど、どうやったらこの鉄道を残せるか、一緒に考えましょう。」と地域の皆様方に問いかけました。

そして、それに共感してくれたのがカケス団長であり、そこから応援団がスタートしたのです。

カケス団長がよく言います。

「社長が最初に来たときに、乗らないけれど残したいですか?って言うんだよね。この人、何言ってるんだろうって思ったけど、乗らなくてよいんだったら、面白そうだと思って、地域のみんなをけしかけて応援団を作ったんだよね。」

当時の国吉駅です。

お客さんは誰も乗らない、誰も降りない。

それじゃあ寂しいというんで、地元の皆さんが、案山子をたくさん並べて賑やかにしてくれていました。

2009年8月。

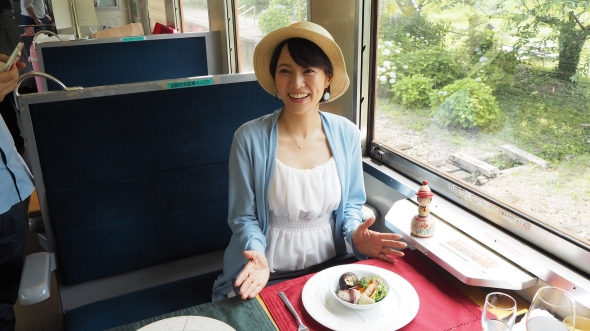

苅谷商店街のヨシダ洋品店さんが、駅のホームにお店を出してくれました。

8月の土日だというのに、誰もいません。

でも、「ここでお店をやるということが大事なんです。」との私の言葉に共感してくれて、ほとんど売り上げがないけれど、炎天下にパラソルを出して、売店をやってくれました。

その時、ヨシダ洋品店さんの店員として、このお店の店番をしてくれたのが、今、国吉駅の売店で働いてくれている千春さんです。

誰も降りないで発車していく列車を見て、「社長、また誰も降りなかったね。」とつぶやく毎日でした。

そんな千春さんに、私は「でもさあ、列車のお客さん、珍しいものを見る目でこっち見てたよね。あそこで何かやっているって思ってくれているんだから、そのうちお客さん来るようになるって。やめちゃダメなんだよ。続けなきゃね。」

と言って、誰もいない駅で2人でボーッと、いつ来るかもわからないお客様を待っていました。

「ここにはお金が落ちています。」

就任当初、私が国吉駅のホームに立って思ったことです。

ローカル線にはお金が落ちている。

これが当初からの変わらぬ私の信念ですが、今でこそ、誰の目にもよくわかることですが、当時の私の「タワケごと」に、「この人は面白いこと言うなあ。」と付き合ってくれたのが、カケス団長とヨシダさんと千春さんだったのです。

私にとっては、大変ありがたい存在の、地域のキーパーソンだったのです。

その後、わずか2~3年で、国吉駅がこうなるとは、誰も想像できない時代でした。

でも、私とカケス団長には見えていましたけどね。

最近のコメント