そろそろ10月14日の鉄道の日が近づいてきました。

昔は鉄道記念日といいました。

国鉄だけの行事で、私鉄は関係なかったように記憶していますが、国鉄がJRになってしばらくすると、私鉄もみんな協力して「鉄道の日」ということで、業界を盛り上げましょうという機運が盛り上がりました。

これはなかなか良いことで、昨今、なんだかんだと「やる気がない象徴」のように思われているJRですが、現場の職員の皆様方は安全輸送に頑張っているわけで、職業に誇りを持ってもらいたいと考えていますので、小さな子供たちが、「ボクは大きくなったら電車の運転士さんになるんだ。」と目を輝かせるような、憧れの仕事が鉄道マンですから、もっともっとこういう機会を持てればよいなあと思うわけです。

さて、今年は明治5年から数えると144回目の鉄道の日が間もなくやってくるわけでありますが、私の記憶にある最大の鉄道の日といえば、小学校6年生だった昭和47年10月、鉄道百年の記念行事であります。

当時、世はまさにSLブームで沸き立っていました。

そんな時に、最初に鉄道が開通した新橋ー横浜間にC57の列車が走りました。

その時はご覧のような人出でにぎわいました。

▲鶴見の総持寺付近。併走する東海道線の電車から。

当時は線路際に柵もなく、こんなに人があふれていたんですね。

クリックすると写真が大きくなります。

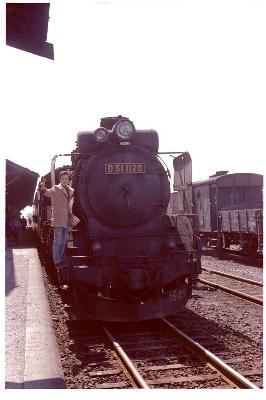

▲夕方、横浜の高島貨物駅から品川駅に列車が戻ってきました。

SLを一目見ようと品川駅は大混雑です。

よく見ると気づきませんか?

ホームには仮設の雛壇が設けられていたのです。だから後ろの方の人まで何列にもなって写真撮影ができました。

これからわかることは、当時の現場の職員の人たちは、SLファンに対して、1人でも多くの人が見られるように、駅のホームに雛壇を作って対応してくれていたということです。

私はずいぶん前から機関車が停まるであろう付近の最前列に陣取って待っていました。

小学校6年生だった私がシャッターを切った写真です。

この時、私は不思議に思いました。

どうして、こんなに人々に人気がある蒸気機関車を、国鉄はどんどん廃車にしてしまうのだろうかと。

国鉄の偉い人たちは、きっと意地悪な人なんだろうなあ。

小学校6年生としてはそう思ったのです。

こういうシーンを見たときに、2通りの考え方があると思います。

1つは、こんなに人気があるのだから、需要を開拓して大きなビジネスに育てて行こう。

もう1つは、こんなに人が押しかけてきて、もし何かあったらどうするんだ。禁止しよう、やめよう。

この2つですね。

私は当然前者の考え方で、そこに需要があることがわかっているのだから、それを掘り起こして開花させるべきだと今でも思いますが、当時の国鉄はそういうことではなくて、機関車をつぶしてしまうのですから、ずいぶん意地悪なことをするなあと感じたのです。

実はこの年は梅小路に蒸気機関車館がオープンし、10数両の蒸気機関車が動態保存されて、これからも蒸気機関車を走らせるぞ、というスタートを切りました。1~2両じゃなくて10数両ですから、たぶん、日本中のいろいろなところで定期的に動かすための基地にしようと考えられていたんでしょうね。国鉄の中にはそういう考え方の人たちもいたことも事実なんです。

でも、私がこの写真を撮影した数日後に、その梅小路のSLを使用した鉄道百年記念列車が京阪神間を走った時に、線路内に立ち入っていた私と同じ年頃の少年が、その列車にひかれて死んでしまうという事故が発生しました。

この1人の少年の死を機会に、国鉄は、「今後、大都市圏での一切のSL列車の運転を行わない。」と発表しました。

つまり、「そんな余計なことをして、もし何かあったらどうするんだ。誰が責任を取るんだ。」という考え方が優位になって、主流になってしまったということです。

この列車もそうですが、当時の国鉄の列車はほとんどが旧型客車でしたから、走行中もドアが開けっ放しです。そういう列車から年間で言ったら何十名もの人たちが転落して命を落としていました。ほとんどが阿呆な高校生だったようですが、日常運転されている列車で乗客がそれだけ転落死していた時代に、SLブームのさなかに記念運転の列車に小学生が一人轢かれたことで、「今後一切大都市圏でのSL列車の運転はしない。」と即座に宣言したということは、確かにその少年の命は大きなものだと思いますが、私は国鉄の幹部がその事故を利用して、自分たちのやりやすいように、都合が良いように舵を切ったと考えています。

当時の国鉄は大きな赤字を抱えていました。

その赤字を何とかしなければならないという喫緊の課題を抱えていました。

そういう時に、国鉄の幹部の人たちは、この「人気商品」を活用することなく、なんだかんだと理由を付けて消してしまったのです。

では、それはいったい誰なのか。

国鉄ですからね。つまりは国ですよ。管理者は国家公務員。現場は国鉄職員。

つまり、優秀な国の管理者と鉄道生え抜きの現場の管理者が、「余計なことはやらない。」ということを選択したのです。

そして、その国鉄がこの写真を撮影した時期から15年後に姿を消しました。

民営化の名のもとに、JRになったわけですが、名前は変わってもやっている人たちは同じだったのです。

だから、それからさらに30年が経過した現在、そういう人たちが鉄道を台無しにしてしまったような気がします。

現場はきちんと仕事をして安全運転を支えているのに、です。

その顕著な例として現れているのが昨今のJR北海道の問題なのではないか。

なぜら、一番弱いところにそう言う現象が出てくるからです。

そんな風に考えると、50年近くファンの目、利用者の目で鉄道を見てきた私の中で、なんだか全てがつながるような気がするのです。

だから、私は、鉄道業界の中に、伏魔殿ではないですが、何かがあると感じています。

その何かとは、つまり本日のタイトルである、「昭和の残党」だということができるのではないでしょうか。

「昭和の残照」のコーナーではありますが、そこに巣くっている「昭和の残党」。

これは決して個人の誰かをさすのではなく、業界の因習のような得体のしれない何かが、今でもそこにいるのです。

最近のコメント