先日、樹木希林さんがお亡くなりになられました。

名優さんのご逝去の報に、日本中が悲しみにくれたような一週間だったと思います。

その樹木希林さんと言えば、ご出演作品がたくさんありますから皆様方それぞれに思い出があると思いますが、私の世代ではやはり

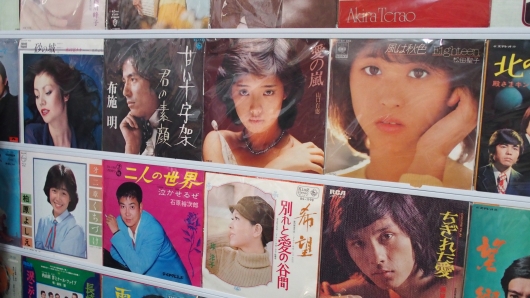

「ジュリー!」と言って体をゆすって叫ぶシーン。30歳でおばあさんの役をやってた「寺内貫太郎一家」を思い出します。

今から40年以上も前のテレビドラマでしたね。

「ばあちゃん、汚いなあ」という西城秀樹さんとの共演が今でも目に浮かびます。

ということで今日は昭和のテレビの話。

先日、床屋さんでのスタッフのお兄さんとの会話。

「そういえば、昔は毎日テレビでナイターやっていてね。」

「えっ? そうなんですか?」

「うん。月曜日はお休みだけど週6日は7時から9時過ぎまで毎日ナイターやってたし。」

「いやあ、それは知りませんでした。」

20代のお兄さんなら無理もないか。

「あと、プロレスが週2回に、歌番組が週3回ぐらい。その他に映画番組が週5回ぐらいあったかなあ。」

「えっ? そんなだったんですか?」

「そうそう。それに時代劇がほぼ毎日に、ドラマにバラエティー。だから家族でチャンネル争いが激しかった。」

若い人たちは知らないですよね。

昭和の時代はインターネットなんてなかったし、テレビがほぼ唯一の情報箱。

もちろんテレビですから双方向性などなく、一方的に向こうからの情報の垂れ流し。

オンデマンドなんてないから、その番組が放送されるその時にテレビの前にいなければならない。

見逃したら一大事ですから、皆さん茶の間でテレビにかじりつき。

今年の夏のワールドカップで日本戦の時に、前半終了後に皆さんトイレに駆け込むからその時間の水道使用量が増えたって言ってましたが、つまりはそんな感じ。

昭和の時代もCMはションベンタイムなんて言われていましたからね。

兄弟の間でのチャンネル争いは壮絶でしたが、うちの場合は妹でしたから、見たい番組が一致しない。だから、いつもチャンネルで喧嘩だったんですが、やはり父親の権限が一番強く、ナイターだとかプロレスだとかになってしまうから、オヤジがいつもより早めに帰ってきたりすると、「あ~あ、帰って来ちゃった。」と妹と二人でがっかりしたものです。

それが昭和の時代のテレビ。

そして、学校での話題は前日のテレビの話ばかり。

やれ秀樹がどうだとか、ひろみだとか、長嶋のプレイがどうだとか、コブラツイストだとか。

つまり、前の晩にテレビを見ていないと話の輪に入れない。

塾へ行ってて帰ったら10時だった、なんてのはクラスでは相手にされなくなっていくのです。

つまり、テレビは唯一の情報収集装置でしたから、今でいうインターネットと同じですね。

今の若い人がスマホやネットがなかったら生きていかれないというのと同じように、昭和の子供たちはテレビがなければ生きていかれないと誰もが思っていましたから、そういう点でも今のネットと同じですね。

うちなんか銭湯に行っていたから、テレビでナイター中継をやっている時が狙い目で、興味のない試合だとそういう時間に銭湯へ行くと空いていましたから。

では、そういうテレビ中心の時代はいつごろまで続いたかといえば、昭和39年に東京オリンピックが開催される前までは、なかなか普通の家にテレビはありませんでした。オリンピックを機に徐々にテレビが普及して、私の記憶によると我が家に中古の白黒テレビが来たのは昭和41年。カラーになったのはその中古の白黒テレビが壊れた後ですから昭和46年ぐらいだったかな。東京の庶民街でしたが、クラスの友達のほとんどすべての家にテレビが普及したのがそのころだったと思うので、テレビ時代がスタートしたのが1970年(昭和45年)ごろでしょうね。その後、テレビが斜陽化するのが平成の初頭と考えると、テレビの時代ってせいぜい20年ちょっとだったのだと思います。

よくインターネットの普及でテレビが衰退したと考えられていますが、実はテレビが斜陽化したのはネットが始まるよりも先で、ビデオ録画やレンタルビデオが普及したころからだったと記憶しています。

会社の帰りに好きなビデオを借りてきて、テレビの放送時間に係わらず自分の時間に合わせて見られるようになったことで、皆さんテレビ番組、特に映画番組に見向きもしなくなりました。「金曜日の妻たち」というドラマが大人気になって、家庭の奥さんたちがテレビにかぶりついていたちょうどそのころ、実はレンタルビデオ派の若者たちはテレビから離れ始めていたんだと思います。

テレビに向かって画面を見ることは見るんですよ。ただし、放送は見ない。いちいち放送局の都合に合わせて、それまでに家事や勉強など、自分の仕事を済ませたり、テレビの時間に合わせて家に帰るといったテレビ中心の生活が、レンタルビデオとビデオデッキの録画機能のおかげで、テレビ中心の生活から離れ始めたのです。

ビデオデッキのタイマーで不在録画しておくという行為がテレビの視聴率にどう反映したかはわかりませんが、テレビの命である視聴率というのがあまり信頼性を欠いてきたのもこのころからだったのではないでしょうか。つまり、視聴率が上がらないから、視聴率というものに基準を置かなくなってきたのだと思います。

そういう時代が10数年続いて、インターネットの時代になったのが20年ぐらい前。

いや、パソコンよりもスマホの普及に伴ってですから、せいぜいここ10年程度でしょうか。

私は自分で事業をやっていますからインターネットというものと20年以上前に付き合い始めましたが、当時は「インターネットは儲かる」と言われていました。まだ、なんだか得体のしれないものとしてとらえられていたのでしょう。訳のわからないおじさんたちが、いろいろなビジネス書を読んで「インターネットは儲かるんだぞ。」なんて言っていたのを懐かしく思います。

空港に勤めていましたから、ある意味で時代の最先端でしたが、インターネットで好きな座席を選べるようになったのが15年ぐらい前。当時から非常口前の座席が人気でしたが、そういう座席をゲットしようとカウンターオープンの時に一番乗りで並んでいるおじさんがいました。バブルが崩壊して会社からビジネスクラスに乗せてもらえなくなり、エコノミーだったらやっぱり非常口前だと早く来て一番前に並んでいるわけですが、カウンターオープンと同時にチェックインした時点で非常口前の座席が既にないんです。

そういうおじさんが「俺は一番前に並んでいたのに、どうして非常口前の座席がないんだ!」と航空会社のお姉さんに向かって怒ると、航空会社のお姉さんは上司である私に助けを求めてくる。私はニコニコしながら、「皆さん24時間前からインターネットでチェックインしてますから。」とやんわりとお断りするんですが、そういうおじさんはものすごい剣幕で「お前までインターネットって言うのか!」と大怒り。

いろいろ話を聞いてみると、会社でも何かにつけてインターネットと言われ、自宅でも子供たちからインターネットと言われ、やりきれないわけです。これがバブルの戦士たちが50代後半になった姿でしたが、こういうことは全国に普及するまでに時間がかかります。私がいすみ鉄道の社長に就任した時に、「社長、どういう経営を考えているのか。」と地元のおじさんたちに問われたときに、「とりあえず、インターネットを有効活用して」と答えたら、「お前までインターネットって言うのか」と怒られました。都内のビジネスマンのおじさんが同じことを言われたのがその5~6年前ですから、これがつまりは時差なわけで、成田空港で起きていたことが房総半島の田舎で起きるまでに5年ほどかかったことになります。

それから4~5年経過して今から5年ほど前、東北の田舎の講演会で個人商店の売り上げが伸びないからどうしたらよいかという話になって、それまでは大手スーパーが進出して来たとかいうのが田舎の売り上げが伸びない理由でしたが、当時はすでにインターネットの時代になっていましたから、「皆様の商売の敵はアマゾンにいるんですよ。」という話をしたら、10人中10人が、南米大陸の密林を流れる大河の話だと思っていたのも、今となっては懐かしく感じますが、房総半島から東北の田舎に行くまでにさらに4~5年が経過したということになります。そして、それとて5~6年前の話ですから、成田空港から10数年かけて今ではインターネットも当たり前になりました。

そう考えると、20年ぐらい前に始まって、5年程前までに全国に普及し、インスタ映えなんて言葉も田舎のおじさんおばさんが理解するようになったのがここ2年ほど。つまり、現在はインターネット全盛期と言えると私は考えています。

でも、昭和から平成の時代を振り返ると、テレビの黄金時代がせいぜい20年でしたから、つまり私はいつまでもインターネットでもないだろうなあと、そんな気がするのです。

あれだけ一世を風靡したレンタルビデオという商売がVHSからDVDに姿を変えて、今は配信になりました。

ツタヤだって安泰ではありません。

いつまでも、同じ時代ではないことだけは確かなのです。

まあ、もちろんネットワークはいつの時代も商売の要になりますからネットの時代はまだまだ続くことは確実ではありますが、今のようなパソコンやスマホ、タブレットというようなものを操作することで情報を得るというやり方は、いつまでも続かないのではないかと思うのであります。

「昔はね、本のような操作盤を持って歩いていたんだよ。」

「へえ、そうなんですか?」

あと20年もすると、床屋さんでそんな会話シーンが見られるかもしれませんね。

時代の変化をしっかりと見極めながら、どこの時点でそれに乗るか。

その辺りの見極めがいつの時代にも必要なのだと私は思います。

ああ、昭和がどんどん遠くなります。(高山昭和館にて)

最近のコメント