鉄道のことが気になって勉強に身が入らないといっても、そこは偏差値教育まっただ中の当時の中学3年生。学校全体が受験体制に入っているから、とにかく勉強しなければならない。そこで私は、できるだけ鉄道趣味に時間を割くことができるように、予習も復習もしないですむ方法はないかと考えた。

そして編みだしたのが、「1回で覚える。」という方法である。

1日6時間授業を受けるということは避けられないことだったが、それ以外の時間は勉強には使いたくない。そのためには授業中に先生が話すことを一言漏らさず聴くのである。

これが、一番効率的だということが判った。

先生の言葉を聞いていると、それぞれの先生の特徴が分かるようになり、試験に出るような個所は、ゆっくり話したり、繰り返したりするという先生ごとの癖も分かるようになる。ついには、授業中に、自分が教える側だったら、こういう試験問題を作るだろう、などと考えて、簡単な試験問題を自分のノートに作るようになった。

別に優等生ではなく、勉強の内容などどうでも良くて、時刻表を読むために勉強時間を節約したいという、どちらかと言うと不純な動機から真剣に先生の話を聞いていたのだが、おかげで押し並べて先生方からの評判は良かった。

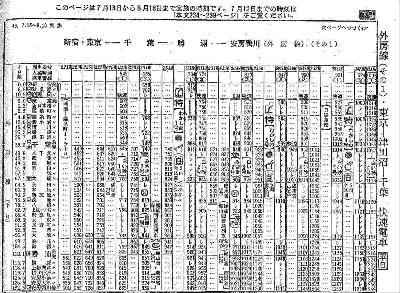

だから、家ではほとんど勉強することなく、時刻表ばかり読んでいて、東京から鹿児島までの駅名を東海道、山陽、鹿児島本線経由で全部暗記して、さらに日豊本線から山陰本線を経由して京都まで戻ってくるぐらい覚えてしまっても、学校の成績は悪くなかったのである。

そして迎えた高校受験。私は、第一希望だった都内の私立の進学校と大学の付属校の2校に合格した。

(私の著書では「入学した」となっていますが、正しくは「合格した」です。)

ところが、そのころから父の仕事が傾き始めた。

鉄鋼業界と言うのは、昭和30年代までは花形産業であったものの、当時は徐々に斜陽化して、昭和50年代後半には町工場などはほとんどが立ちいかなくなったのであるが、そうなるまでの何度かの不景気の波の一つが、ちょうど私が中学校3年の時だったのだ。

志望校の私立高校の合格通知を手にして父に報告すると、

父の口からは、意に反して「お金がない。ないものは払えない。あきらめてくれ。」と言われた。

あれほど口うるさく勉強しろと言っていた父である。

がっかりしたというよりも、何が起こったのか信じられなかった。

子供が高校を受験するのは生まれた時からわかっているはずなのに、その時になって払えないという。今の時代では考えられないことだが、学資保険などなかった当時は当たり前だったのかもしれないし、私の父の計画性はその程度だったのかもしれない。

いずれにしても、家計にも社会にも今のように蓄積がない時代だったから、アメリカがくしゃみをすれば、日本が風邪をひいたのだった。

私立高校の合格通知は入学金払い込みなどの入学手続きを期日までに行わないと「無効」になってしまう。

私は、せっかく勝ち取った合格通知が自分の手の中で「失効」していくのを黙って見ていたが、不思議と悔しいとか、がっかりしたという気持は湧かなかった。

3年前の昭和48年4月に私が中学に入ったときに、私は新入生代表として入学式のときに壇上で「入学の言葉」を読み上げる役を授かった。

その演説文を、父の仕事の取引先の町工場の社長さんが和紙に墨で書いてくれた。

昔かたぎで達筆な人だったが、その社長さんが、その時の不況で自らの命を絶った。

知らない人ではなかったので、「僕もお葬式に行く」と言うと、両親から「お前は来なくてよい。」と言われた。

そんなこともあって、私は、「世の中、そういうものか。」と自分自身を納得させたのである。

そんなとき、ふと気が付くと、私は上野駅のホームに立っていた。

いつものように特急や急行列車が次々に、時刻通りに到着し、発車していくのを見ると、世の中の不変のものを見た気がして安心したのだろう。

父親も当てにならないし、結局自分の人生は自分で何とかしなければならないのであれば、国鉄のようなしっかりした会社に入って、列車を時刻通りに、規則通りに走らせるような仕事に就いて、世の中がどう変わろうと、不変の世界の中で自立していくことが、自分が生きていく道だと思ったのである。

私の15の春の桜は、このようにして散って行ったのだった。

後日談だが、それから2年後に私の妹が高校受験した時には、おそらくその時は景気も良かったのだろう。妹は私立の女子高に難なく入学した。

私は、高校3年になる年に、初めて自分の父に失望したのであった。

[:up:] 1日1往復だけの特急「あいづ」の貴重な1枚。北国へ向かう列車にはどことなく哀愁が漂っていた。そして、その哀愁に親近感を覚えたのだった。

最近のコメント