23日の早朝に室蘭本線で貨物列車の機関車が脱線しました。

北海道内ということで、「またJR北海道か」という声がネットで飛び交いましたが、原因究明はこれからですから、現時点でJR北海道が悪いということは言えません。ただ、今度は今までと違い、先頭の機関車が線路から外れていますので、気になることは事実です。

JR北海道としては、弱り目に祟り目というか、泣きっ面にハチというか、なんだかとても気の毒になってきますが、こういう時っていうのは、現場の職員はみな守りに入りますから、「経営危機で、今までのお役所対応が、さらにお役所的になってきた。」と言われることになるのでしょうね。

でも、この「お役所的」という表現は、実は、お役所にとっては大変失礼なことで、今のお役所の人たちは、少なくとも私の知る限りでは、民間企業でもやらないような対応をしているところが多いですから、言葉を変えて、「昭和のお役所的対応」とでも言っていただきたいと思います。

昭和の末期に親方日の丸から脱皮したはずのJRが、実は根深い体質を持ち続けていて、いまだにそのお役所体質が残っているとすれば、それはあくまでも「昭和のお役所」であって、実際のお役所の方は、平成になって大変厳しい対応を迫られてきている前提がありますから、実は「お役所的」などという言葉は、お役所に対して大変失礼なことなのであります。

さて、今回はJRも対応が早く、函館本線の小樽、倶知安廻りで臨時の特急列車なども設定しましたが、脱線箇所自体は2日ほどで通れるようになり、心配していたカシオペアの最終列車も、先ほど無事に札幌を発車して、上野に向かって南下しているところのようです。

ところで、貨物列車が脱線して、まあ、室蘭本線に血栓ができて動脈硬化が発症するとどういうことになるか。

北海道から食料が届かない、などということは、昨年の台風による線路流失でご存知の通りですが、それだけじゃないんですね。

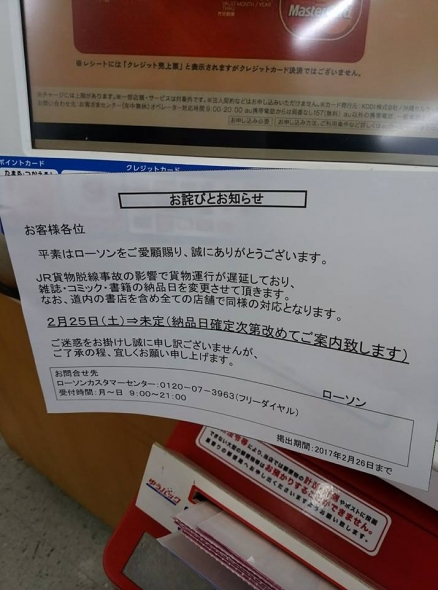

本日の北海道内のコンビニに貼られていた画像を、私の友人がFacebookにUPしてくれました。

なんて書いてあるかというと、貨物列車が脱線して動かなくなったので、雑誌、コミック、書籍が届かない、ということです。

手紙は飛行機で運んでいるかもしれませんが、小包や宅配便になると貨物列車でしょうし、こんなところにも影響が出るということです。

風が吹けば桶屋が儲かると言いますが、貨物が止まれば漫画が来ない、ということですね。

おじさんたちから見たら、漫画なんて、というかもしれませんが、雑誌社にとって見たら死活問題です。

何しろ発売日に予定通りに売り始めなければ、皆さんネットに流れてしまうんですからね。

でも、考えてみたら北海道の製紙工場で紙を作っていて、それを内地に運んで、印刷してまた北海道に持ってくるということをやっているわけで、そんなことなんかやらないで、北海道に印刷工場を作って、北海道で印刷した漫画や雑誌を東京に送るようにすれば良いんですよ。

そうすれば、東京の人間も貨物列車のありがたみがよくわかるし、発売日に漫画が店頭に並ばないということにでもなれば、麻生大臣だって、「そりゃ、一大事だ。」ってなりますからね。

ローカル線もそうですが、このダイバーシティの時代に、縦割り行政で国交省のみが鉄道を管轄しているからうまく行かないんじゃないでしょうかね。

少なくとも、今までそうやってきてダメになっているんだから、やり方変えないと。

でも、きっと前例主義のお役所としては、やり方など変えられるわけないだろうし、だいたい、満足に予算も取ってこれないところだとすれば、だったらいっそ、財務省と経産省が鉄道を担当すれば、もっと別の角度から新しいことを始められると思うんですけどね。

まあ、お役所ですからね。

結局は国とJRというお役所同士で、振り回されるのは国民という構図は、昭和の時代から変わりませんかね。

もっともこの場合のお役所というのは、田舎の役場のことではありませんよ。

田舎の役場の若い人たちは、一生懸命頑張っていますから。

そうそう、現場のJRの職員だってがんばってるんですよ。

だって、列車は今日も安全に走っているのですから。

今必要なのは、そういうやるべきことをきちんとやったうえで、そのうえで、何ができるか、ってことなんですが、それがわかっているかどうか。

わかっていてもできるかどうか。

そういうところに、お役所的と言われる部分があるのかもしれません。

最近のコメント